Das Kambrium

Das frühe Proterozoikum beginnt mit der Bildung der ersten einzelligen Organismen und geht in das mittlere Proterozoikum über, hier entstehen die ersten mehrzelligen Organismen mit Zellkern und Mitochondrien. Mit dem späten Proterozoikum entwickelten sich höhere Lebensformen, die ihre Spuren im eokambrischen Sandsteinablagerungen (545 - 650 Ma (Ediacara) hinterlassen haben. Die Lebewesen der Ediacara Welt waren sessil lebend und sind nicht klassifiziert, also können keiner Tier- oder Pflanzengruppe zugeordnet werden.

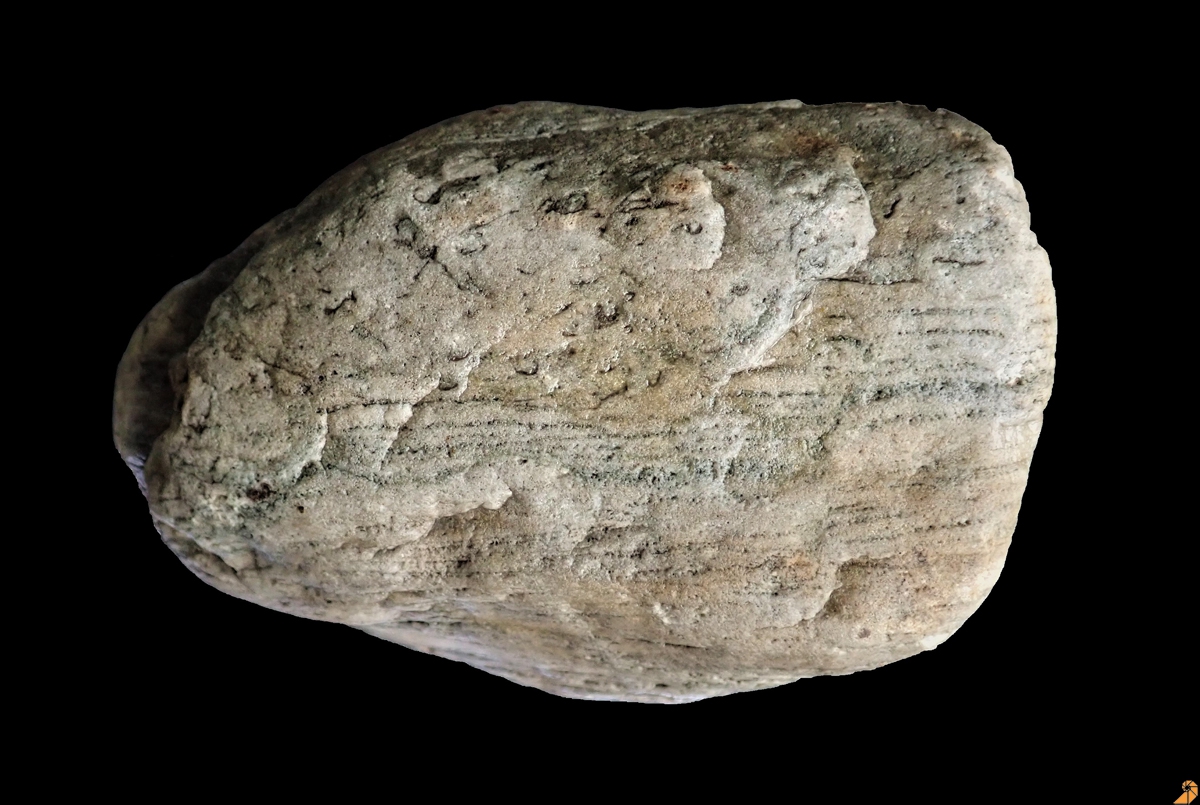

Fossilleerer, fabiger Ediacara-Sandstein aus Estland (Sirgala Schicht, Voronka Formation, Vendium);

FO: Münsterländer Kiessandzug

Mit der „Kambrischen Explosion“ die vor 538,8 Ma, Datierung anhand der Uran-Blei-Datierung durch Senckenberg-Wissenschaftler 2018, begann das Leben sich zu entwickeln. Aber es brauchte dafür schon einen Vorlauf. Nach der 2. Globalen-Eiszeit (Hypothese „Schneeball Erde“), entwickelte sich bei einigen Lebewesen das Collagen. Hier wurde der Grundstein gelegt, damit so auch höherentwickeltes Leben entstehen konnte. Mit einfachsten, mehrzelligen Lebensformen in den kontinentalen Flachmeeren ging es los, wie die Spurenfossilien in den Sandsteinen Südschwedens belegen (538 - 545 Ma). Aus jener Zeit sind Spuren von Kriech- und Wühlgängen überliefert worden. Von diesen eher primitiven Organismen sind einfache Wohnbauten im quarzitischen Sandstein zu finden.

Stratigraphische Übersicht

(nur informell und nicht streng wissenschaftlich)

Die wichtigste Erfindung der Welt ist die Fotosynthese, aber genauso bedeutsam ist die Eroberung des Festlandes. Sie war ein wichtiger Schritt in der Evolution der Lebewelt. Die Land-Meer Interaktion begann schon früh im Paläozoikum, noch vor der Entwicklung einfachster Lebensformen in den Meeren. Schon kurz nach der zweiten Globalen-Eiszeit vor 600 Ma, bildeten sich aus Algen schon die ersten mikrobiellen Matten in den Flachwasserzonen der Meere. Als dann die ersten Tiere sich im Meer entwickelten, gab es schon Nahrung für diese.

Biosedimentäre Systeme in Form von sogenannten „Biolaminite“ finden sich nur selten zwischen dem Geschiebe-Material. Dieser rund 540 Ma alte Sandsteine weist auf der aufgebrochenen Oberfläche eine mikrobielle Matte auf, die durch Trocknung an der Luft ihre typischen Risse zeigt. Auf dem siliklastischen Sediment bildeten sich immer mal wieder mikrobielle Matten. Aber das sich diese Matten erhalten und sogar versteinert überliefert werden, dazu bedarf es schon ein bisschen Glück. Denn in der Regel werden diese Matten von Organismen jener Zeit abgegrast. Also kann man davon ausgehen, dass das Gelände immer wieder für eine gewisse Zeit trocken viel (Gezeitenwechsel), oder aber es sich um eine Lagune gefüllt mit Brackwasser handelte.

Diese Biolaminite können als Vorstufe der Landbesiedlung angesehen werden.

(Münsterländer Kiessandzug)

Das Zeitalter der Würmer

Das Ende des Ediacarium (550 bis 540 Millionen Jahren) wurde durch die weltweit auftretenden Sedimentwühler eingeleitet. Diese Zeit wird auch von Forschern als die Zeit der Würmer bezeichnet.

In den fossilen Sandablagerungen in Skandinavien haben sich Spuren komplexer, aber noch einfachgebauter Lebewesen vor ca. 545 Ma, erhalten. So haben sich verschiedenste Röhrenstrukturen im Sandstein erhalten. Diese Lebensspuren bilden den Übergang der Ediacara Formengruppe. Die einen sind eher sessiler Natur und andere wühlten sich kreuz und quer auf der Suche nach Nahrung durchs Sediment. Zu ihnen gehören die Skolithos-Erzeuger, aber auch Monocraterion oder Syringomorpha und Teichichnus.

Spurenfossil Teichichnus rectus (Seilacher, 1955) (545-550 Ma)

Kalmarsund-Sandstein mit einfachem Chiasma (540-545 Ma; Eokambrium)

Kalmarsund-Sandstein mit mehrschichtigem Chiasma (540-545 Ma; Eokambrium)

Kalmarsund-Sandstein mit einfachem Chiasma (540-545 Ma; Eokambrium)

Kalmarsund-Sandstein (540-545 Ma; Eokambrium) mit Spurenfossil Skolithos linearis (Haldeman, 1840)

Kalmarsund-Sandstein (540-545 Ma; Eokambrium) mit Spurenfossil Skolithos linearis (Haldeman, 1840)

Kalmarsund-Sandstein (540-545 Ma; Eokambrium) mit Spurenfossil Skolithos linearis (Haldeman, 1840)

Kalmarsund-Sandstein (540-545 Ma; Eokambrium) mit Spurenfossil Skolithos linearis (Haldeman, 1840)

Spurenfossil Skolithos linearis (Haldeman, 1840)

Skolithos bildet senkrecht zur Schichtung verlaufende Röhren, hier durch Limonit grünlich gefärbt.

Diese können mal sehr dicht stehen oder weit auseinander sein;

Spurenfossil Skolithos linearis (Haldeman, 1840)

Bei diesem Stein sind die Röhren rötlich bis violett gefärbt, durch Oxidation verfärbt sich der grünliche Limonit.

Moqui Marbles(Hämatit Konkretionen 1,5 cm Dm)

(Kalmarsund-Sandstein, 540-545 Ma; Eokambrium)

Spurenfossil: Monocraterion cf. tentaculatum (Torell, 1870)

Spurenfossil: Monocraterion cf. tentaculatum (Torell, 1870) lebte in Kolonien und bildete an der Oberfläche

Trichter in einer Netzstruktur aus (nachfolg. Bild).

Spurenfossil: Monocraterion cf. tentaculatum (Torell, 1870);

(Seitenansicht)

Spurenfossil: Syringomorpha nilssoni (Torell, 1870)

(Unter-Kambrium, Hardeberga Formation, 530-540 Ma)

Spurenfossil: Diplocraterion parallelum (Torell, 1870)

Diplocraterion hat eine U-förmige Röhre, die beiden Röhren werden durch zahlreiche Spreite miteinander verbunden

(Unter-Kambrium, Hardeberga Formation, 530-540 Ma)

Mobergella-Sandstein mit Aufarbeitungshorizont durch starken Wellengang (Bilder oberer Teil);

Rechtes Bild: Spurenfossil Monocraterion cf. tentaculatum (Torell, 1870);

Mobergella-Sandstein mit Spurenfossil Tubichnus angulatus

Spurenfossil: Conichnus sp.

(Unter-Kambrium, Hardeberga Formation, 530 Ma)

Spurenfossil: Conichnus sp.

(Unter-Kambrium, Hardeberga Formation, 530-540 Ma)

Fucoiden Sandstein mit Sedimentkompaktion

(Unter-Kambrium, Hardeberga Formation, Vik-Member, 530 Ma)

Ichnofossilien im Fucoiden-Sandstein

(Unter-Kambrium, Hardeberga Formation, Vik-Member, 530 Ma)

Bioturbation (Didymaulichnus ?) im Fucoiden-Sandstein, typisch für den Vik-Sandstein;

(Unter-Kambrium, Hardeberga Formation, Vik-Member, 530 Ma)

Abdrücke von Hyolithes teretiusculus (Linnarsson, 1871)

(Unter- bis Mittel-Kambrium)

Hyolithes teretiusculus (Linnarsson, 1871)

Diese Form lebte in flachen, küstennahen Gewässern.

Siltstein mit Hämatit Konkretion, entstanden wie die Blueberries (Moqui Marbles)in Utah.

Auch zu sehen sind Kinneyia-Reststrukturen (längliche Vertifungen linkes Bild)

oder Rugalichnus matthewii (Stimson, Miller, MacRae et Hinds, 2017);

oberes Unter-Kambrium, Tiskre-Formation, Estland

Glaukonithaltiger Rispebjerg-Sandstein mit Spurenfossil und schwarze Phosphorit-Gerölle;

(Mittel-Kambrium 520 Ma)

Ein Balka-Sandstein mit Wellenrippel-Struktur (Mittel-Kambrium 520 Ma)

Text Harald Rohe

Erstellt: Feb. 2018

Letzte Aktualisierung: Apr. 2024